Bildungskonferenz „Beyond Education“

Am 10. Mai kamen 25 junge Menschen zwischen 14 und 24 in Berlin zu unserer Bildungskonferenz „Beyond Education“ zusammen. Die Konferenz war der Auftakt zum Projekt „Hack your Education“, das bei Jugend hackt das Thema Bildung in diesem und im nächsten Jahr in den Mittelpunkt rückt.

Zur Konferenz haben wir uns mitten im Berliner Regierungsviertel an einem Ort mit Geschichte getroffen: Was heute als Einstein Center Digital Future eine gemeinsame Einrichtung aller Berliner Unis mit vielen Partnern aus der Forschung ist, wurde 1878 als Gebäude für die damalige Friedrich-Wilhelms-Universität errichtet. Ein Ort also, an dem Wissen und Bildung eine 150-jährige Geschichte haben, wie Philip vom Jugend hackt-Team zur Begrüßung im großen Saal erläuterte.

Von dort aus war es nur ein kurzer Schritt zu unseren Gründen für die Ausrichtung der Konferenz: Bildung ist der Schlüssel zur Welt. Sie bestimmt, wie wir die Welt sehen, wie wir auf sie reagieren und wie wir sie gestalten. In einer Zeit multipler Dauerkrisen – von der Klimakrise über die Schulden- und Wirtschaftskrise bis hin zu Kriegen, dem Erstarken des Rechtsextremismus und einer tiefgreifenden Bildungskrise – ist es umso wichtiger, Räume zu schaffen, in denen junge Menschen Orientierung, Verständnis und Handlungsmöglichkeiten entwickeln können.

Diese Krisen belasten nicht nur unsere Umwelt und unsere Gesellschaft, sondern auch unsere Psyche. Viele, vor allem junge Menschen, erleben eine tiefe Verunsicherung, ein Gefühl von Ohnmacht gegenüber einer Welt, der sie scheinbar schicksalhaft ausgesetzt sind. Gleichzeitig hat die Geschichte immer wieder gezeigt: Die Welt verändert sich nicht von allein – sie verändert sich, wenn Menschen sich entscheiden, nicht tatenlos zu bleiben.

Mit dieser Konferenz wollten wir genau dort ansetzen und gemeinsam mit jungen Menschen einen Raum schaffen, der hilft, das Gefühl von Machtlosigkeit zu überwinden – durch Verstehen, durch das Sichtbarmachen von Handlungsmöglichkeiten und durch das gemeinsame Engagement. Denn je besser wir begreifen, was um uns herum geschieht, desto eher können wir ins Handeln kommen, können Zusammenhänge erkennen, Fakten einordnen und Entwicklungen kritisch hinterfragen. Dieses Verständnis ist die Grundlage jeder gesellschaftlichen Teilhabe.

Gleichzeitig erleben wir viele Themen als überwältigend. Es ist oft unklar, wo man ansetzen soll, um einen Unterschied zu machen. Es braucht Raum und Zeit, um Komplexität zu strukturieren und Probleme greifbar zu machen. Mit dieser Konferenz wollten wir Pfade in den „Dschungel Bildung“ schlagen: Wo kann ich mich einbringen? Welche Kompetenzen bringe ich mit? Welche Initiativen gibt es bereits? Und wie kann ich meine Ressourcen nutzen, um Teil der Lösung zu sein?

Wir wollten hierfür also auch einen Moment des Innehaltens ermöglichen, in dem man einen Schritt zurücktreten und reflektieren kann: Warum engagiere ich mich? Für welche Werte, welche Menschen, welche Vision einer freien, gerechten Gesellschaft lohnt es sich, sich einzusetzen?

Und nicht zuletzt ist es ein zentrales Anliegen von Jugend hackt, junge Menschen zu befähigen, gemeinsam aktiv zu werden. Diese Konferenz war ein Ort, an dem wir uns vernetzen, voneinander lernen und gemeinsam loslegen konnten.

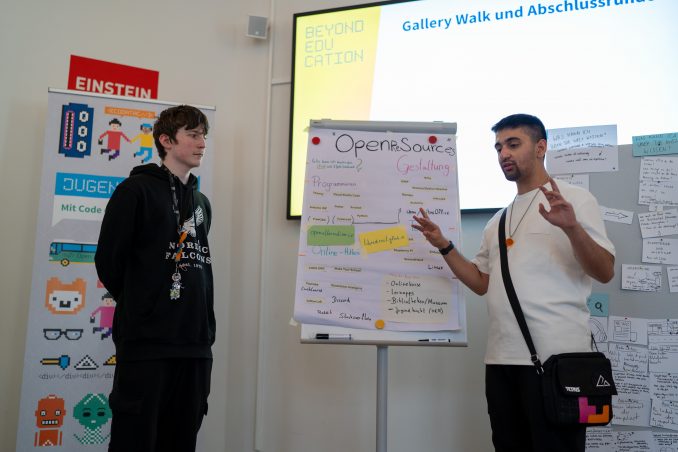

Die Teilnehmer*innen teilten sich nach dem ersten Kennenlernen auf vier vorbereiteten Themenräume auf, in denen sie, abgesehen von den gemeinsamen Pausen, den Großteil des Tages verbrachten. Auf die vier Themen und die erarbeiteten Diskussionen und Forderungen, die sich die Gruppen in der Abschlussrunde um 17:30 Uhr gegenseitig vorstellten, gehen wir im Folgenden ausführlicher ein.

Thema 1: Auf die Informationswelt klarkommen

Diese Herausforderung stellt sich Auszubildenden ebenso wie jungen Naturwissenschaftler*innen, Journalist*innen oder Schüler*innen. Mit so unterschiedlichen Beteiligten wurde in diesem Themenraum sehr produktiv in zwei Teilgruppen diskutiert.

Der Medienpädagoge Christoph Richter von der Uni Kiel und die Datenjournalistin Julia Barthel öffneten den Raum für die Fragen der zehn Teilnehmer*innen rund um das Thema Informationsgesellschaft.

Die Teilgruppe „Wie suche ich was?“ erarbeitete sich einen Überblick über das Informationsdickicht, indem sie verschiedene Arten von Informationen sortierte, die im Alltag nützlich sind: Nachrichten, Ortsinformationen, Produktinformationen, Tipps für Freizeitaktivitäten und Informationen zu abstrakten Konzepten. Sie beurteilte verschiedene digitale Informationsquellen und setzte sich mit den Auswirkungen von falschen Informationen in den verschiedenen Bereichen auseinander.

Ihr Fazit: Wenn die Interessen von denjenigen, die Informationen nutzen wollen, und denjenigen, die sie bereitstellen, einander entgegen stehen, sind die Informationen besonders unzuverlässig. Zum Beispiel, wenn jemand ein schlechtes Produkt verkaufen will. Oder, in einem anderen Fall, wenn die Nutzenden passende Freizeittipps suchen, aber die Plattform für Freizeittipps nur die Eingaben nutzen will, um die Daten über deren Hobbys an Werbefirmen zu verkaufen.

Besonders gut funktioniert die Verbreitung von zuverlässigen Informationen, wenn die Interessen der Beteiligten zusammenpassen. Zum Beispiel wollen Vereine ihre Spielergebnisse, die öffentlichen Verkehrsbetriebe ihre Abfahrtszeiten, Bands ihre Konzertdaten, oder Touristen-Attraktionen ihre Öffnungszeiten korrekt veröffentlichen. Etwas ähnliches gilt auch, wenn Menschen sich gegenseitig informieren wollen oder zusammen in offen gestalteten Kontexten an gemeinsamem Wissen arbeiten. Beispiele hierfür sind soziale Medien, OpenStreetMap und Wikipedia.

Die zweite Teilgruppe „Was kann ich über die Welt wissen?“ beschäftigte sich mit den Grundlagen von Informationen. Ausgehend von öffentlichen Debatten stellten sich die Teilnehmenden die Frage: Wie kann ich beurteilen, was wirklich passiert ist? Und daran anschließend: Warum will ich das wissen? In welchen Fällen genügt es mir nicht, keine Meinung zu haben?

Eine zentrale Erkenntnis der Diskussion war: Wissen entsteht in einem sozialen Prozess, durch Teamwork.

Warum gehen wir davon aus, dass Wissen existiert und wir es finden müssen, anstatt dass wir es schaffen? Wer ist in der Lage und gilt als berechtigt, Wissen zu schaffen? Wann schaffen wir selber Wissen? Wissen muss durch Erfahrungen, Erforschung, praktisches Problemlösen (z.B. auf Hackathons) oder auch in argumentativen Auseinandersetzungen gewonnen werden.

Eine eigene Meinung zu vertreten erfordert Mut. Um sich selbst eine Meinung zu bilden, lohnt es sich, gezielt verschiedene Meinungen einzuholen und die Gründe dafür anzuhören. Der Meinungsbildungsprozess ist also von unserem (vermeintlichen) Wissen abhängig.

Das Fazit dieser Gruppe: Wissen braucht Mut und Unterstützung!

Ergebnisse und Forderungen von Gruppe 1 (Download)

Thema 2: Kein Para 🤑 – keine Bildung?

„Para“ bedeutet Geld, daher sprachen in diesem Themenraum fünf Teilnehmende darüber, wie mangelnde finanzielle Ausstattung im Bildungsbereich und private finanzielle Hürden sich auf die Lebensrealitäten junger Menschen auswirken. Begleitet und unterstützt wurden sie dabei von Hajdi Barz, Leiterin des Projekts „MakerLabs II. Machen. Begreifen. Digital teilhaben.“ der Organisation Save the Children e.V., sowie Gerd Kant, Lab-Lead von Jugend hackt Schwerin. Die Teilnehmenden aus der Hamburger Stadtteilschule Stübenhofer Weg moderierten einzelne Teile des Workshops selbst.

Ausgehend von den eigenen Lebenserfahrungen entwickelte sich im Lauf des Workshops ein reger Austausch über die aktuellen Zustände in den Schulen der Teilnehmenden. Diese wurden teilweise auch in kurzen, spontan entwickelten Stop-Motion-Filmen in Szene gesetzt. Auch Kinderrechte wurden thematisiert und die Teilnehmenden untersuchten, wie Armut die Rechte von Kindern angreift. Die Forderung nach einer solidarischen Umverteilung, um Kinderarmut entgegenzuwirken, resultierte aus dieser Diskussion. Daran anschließend haben die Teilnehmenden eine Vision der Digitalisierung von Bildung diskutiert, bei der finanzielle und strukturelle Ausschlüsse abgebaut oder beseitigt werden. Wie lassen sich gleiche Chancen und eine gerechte Bildung für alle herstellen?

Hierbei widmete sich die Gruppe ausgiebig den vielseitigen Möglichkeiten, die offene digitale Technologien und Bildungspraktiken in diesem Kontext eröffnen. Offene Daten, offene Software und Open Educational Resources, die ohne Lizenzgebühren auskommen und auf solidarischen Bezahlmodellen aufbauen, wurden hier im gesellschaftlichen Zusammenhang betrachtet.

Die im Lauf der Diskussionen formulierten Wünsche und Forderungen gingen über den Bereich der schulischen Bildung hinaus und zielten auch auf eine verbesserte kostenlose Infrastruktur im Freizeitbereich:

Die Gruppe fordert unter anderem, dass Schulen mehr Ressourcen erhalten, um mehr Freiräume für Kreativität anzubieten. Das beinhaltet mehr Platz für Freizeitaktivitäten und ein komplettes Gebäude für außerschulische Aktivitäten. Zudem braucht es günstigere und effizientere Geräte in den Schulen. Generell muss die Förderung der Ausstattung in den Schulen verbessert werden. In den Schulen einiger Teilnehmenden gibt es konkret nicht genügend Stühle. Pro Schüler*in braucht es einen Laptop.

Es braucht ein freies und kostenloses Internet für alle, und zwar mit hoher Geschwindigkeit (100 MBit/s). Open-Source-Lösungen sollten von mehr Menschen in Bildungseinrichtungen genutzt werden, wofür sie ihnen zunächst näher gebracht werden müssen. Bibliotheken, Museen und Freizeitangebote sollten für alle kostenlos sein.

Ergebnisse und Forderungen von Gruppe 2 (Download)

Thema 3: Bildung? Selbstbestimmt!

Wie soll unsere Bildung in Zukunft aussehen und wie können junge Menschen besser dabei mitbestimmen? Elisabeth Heimann und Julius van der Burg vom Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e.V. gingen in ihrem Themenraum mit fünf Teilnehmer*innen auf die Suche nach Antworten und Forderungen.

Zunächst entwarf die Gruppe drei Traumschulen, bei denen unabhängig von der aktuellen Realisierbarkeit Utopien einer perfekten Schule skizziert wurden. Zusammenfassend wünschen sich alle die Schule als einen Ort, an dem Menschen gerne sind. An der Traumschule können sich die Schüler*innen proaktiv einbringen und Lehrer*innen begleiten sie dabei, voneinander zu lernen.

Dazu gehören auch neue, lebensbezogene Fächer wie ein Biologie-Unterricht, der auf sexuelle Vielfalt eingeht und ein Fach, in dem man sich praktisches Wissen (Versicherung, Steuern, Mietverhältnisse, gesunde Ernährung, Haushalt) aneignen kann. Auch Selbstorganisation, Zeitmanagement und emotionale Kompetenz werden an der Traumschule unterrichtet.

Die Schüler*innen sollen dort Raum füreinander finden. Raum für Diskussionen, aber auch Einrichtungen wie eine Bühne, Platz für handwerkliche Projekte und eine selbstverwaltete Bibliothek.

Aus den Ideen und Wünschen ergaben sich im Gespräch der Gruppe am Ende eine Reihe von Forderungen, welche die Teilnehmer*innen auf drei Plakaten vorstellten:

Die Teilnehmenden fordern eine Selbstverwaltung durch die Schüler*innenschaft mit Einfluss auf die Lehrpläne, flache Hierarchien, transparente Prozesse und mehr Geld für eine gute Ausstattung der Schulen. Sie wollen sich in der Schule stärker selbst verwirklichen können und wünschen sich ein besseres Miteinander, das Soft Skills, Emotionen und Mitgestaltung beinhaltet. Der Unterricht soll als sinnvoll wahrgenommen werden, auch weil er transparenter erklärt, warum etwas gelehrt wird und weil er sich mehr mit der Zukunft sowie im Alltag nützlichem Wissen beschäftigt.

Sie fordern: Nieder mit den Noten. Anstelle des Leistungsdrucks soll eine Fehlerkultur existieren, die zum Ausprobieren einlädt. Daher sollte es auch erst ab der 7. Klasse ein Kurssystem geben – in der 5. und 6. Klasse sollen alle erst mal im weiterführenden Schulsystem ankommen können. Das Lernen soll gemeinsam geschehen können, zum Beispiel auch durch Nachhilfe oder ein Mentor*innenprogramm unter den Schüler*innen. Insgesamt sollte mehr auf die Neugier und die Interessen aller Rücksicht genommen werden.

Ergebnisse und Forderungen von Gruppe 3 (Download)

Thema 4: Hürden runter, Zusammenhalt rauf!

Menschen mit Behinderung erleben überall im Alltag Hürden. Im vierten Themenraum haben sich deshalb fünf Teilnehmer*innen zusammen mit Lilly Ettlich und Johanna Hartmann von den Sozialheld*innen damit beschäftigt, Hürden zu erkennen und daraus Forderungen an die Politik zu entwickeln.

Die Teilnehmenden sollten am Anfang ein Verständnis für Ableismus in Sprache, Institutionen, bei Mobilität und weiteren Bereichen aufbauen. Damit haben sie anschließend Bezüge zu Barrieren und Hürden hergestellt, die Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag erleben. Exklusion, Integration und Inklusion wurden miteinander verglichen und die Unterschiede zwischen ihnen hervorgehoben. Im Anschluss daran hat die Gruppe die „Parallelwelt Sonderschule“ als konkretes Beispiel für Ableismus im Bildungssystem thematisiert und die Bildungsungleichheit herausgestellt.

Die Gruppe hat ihrer Forderungen (an Politik und Gesellschaft) unter zwei Überschriften gesammelt:

Hürden runter: Kommunikation sollte inklusiv sein und z.B. leichte Sprache umfassen sowie Übersetzung in Gebärdensprache mitdenken. Mehr Orte sollten mit Blindenleitsystemen ausgerüstet werden und Dokumente auch immer digital zur Verfügung gestellt werden.

Zusammenhalt rauf: Diversität hat sowohl einen gesellschaftlichen als auch einen unternehmerischen Mehrwert. Grundsätzlich sollten alle Menschen mehr als Expert*innen in eigener Sache anerkannt, angehört und ernst genommen werden. In Entscheidungsräumen muss die gesellschaftliche Diversität abgebildet werden. Inklusion von Anfang an, in der Schule, der Freizeit, im Beruf und im öffentlichen Raum.

Ergebnisse und Forderungen von Gruppe 4 (Download)

Die nächsten Schritte bei Hack your Education

Was geschieht nun mit den Ergebnissen? Zunächst einmal bieten wir sie hier in ausführlicherer Form zum Herunterladen und Nachlesen an. Wir diskutieren sie auch nach der Konferenz mit allen Teilnehmenden und unserer Community auf unserer internen Kommunikationsplattform.

Außerdem nehmen wir sie als Inspirationsgrundlage für unsere nächste Veranstaltung aus der Reihe „Hack your Education“: Unser Hackathon in Berlin wird vom 30. Oktober bis 2. November 2025 stattfinden. Hier werden Prototypen für konkrete Projekte gebaut, auch über den Rahmen dieser Veranstaltung hinaus. Die Anmeldung dafür ist jetzt möglich.

Die Forderungen, Erkenntnisse und Projekte transportiert das Jugend hackt-Team darüber hinaus in Räume und Gremien, in denen sich Bildungsexpert*innen und Entscheidungsträger*innen im Bildungsbereich austauschen, u.a. zum Beispiel auch im Rahmen der OER-Strategie des Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Danksagungen

Das Berliner Team von Jugend hackt dankt von ganzem Herzen allen Teilnehmer*innen, die die Konferenz mit ihrem Interesse möglich gemacht haben. Danke für die inhaltliche Begleitung an Christoph von der Uni Kiel, Julia, Hajdi von Save the Children e.V., Gerd, Elisabeth und Julius vom Bildungswerk für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e.V sowie Johanna und Lilly von den Sozialheld*innen e.V. Danke an alle Helfer*innen und an das Team vom Einstein Center Digital Future, insbesondere Tim, für die Räume.

Die Konferenz „Beyond Education“ ist eine Veranstaltung der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. im Rahmen des Vorhabens „Hack your Education – Bildung neu gedacht“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Dankeschön

Unterstütze unsere Arbeit

Werde jetzt Fördermitglied von Jugend hackt und unterstütze junge Menschen dabei, mit Code die Welt zu verbessern.

Eine Fördermitgliedschaft ist deine Möglichkeit, die Arbeit unseres Programms langfristig zu sichern und selber Teil von Jugend hackt zu werden: Du erfährst Inside-Stories und bekommst spezielle Dankeschöns. Auch für engagierte Unternehmen ist etwas dabei!